私は中国語を勉強する際、“自分の興味のあること“と”中国語“を組み合わせることが多いです。授業前の予復習やHSK対策などの勉強ももちろん行いますが、私自身が飽き性ということもあり一つの勉強方法では長続きしなかったため、このような方法を取り入れるようになりました。

今回は私の勉強方法を三つ共有させていただきます。

一つ目は、友人と中国語でしりとりのようなゲームをするようになりました。授業中に先生が教えてくれたのですが、ピンインを正しく覚えている必要があったり、単語力が必要だったりするため私にとっては苦手なゲームの一つです。しかし、自分の間違いを見つけることもできるため復習や記憶の整理になっています。

二つ目は、SNSを活用することです。中国の“小紅書”、“抖音”では、中国国内の様々な情報が発信されています。そこでリスニングの練習をかねて上海の情報を発信しているアカウントや筋トレについて紹介しているアカウントをよく見ています。なぜテキスト以外で練習するのかというと、授業やテキストの音声は聞き取れるのですが、街へ出ると早口な人が多く聞き取りが難しいからです。SNSでは、短い時間で多くの情報を伝える必要があり、比較的街中で聞く中国語とよく似ているためリスニングの練習になります。また、私は編み物が趣味の一つなのですが、SNS上にある動画を見ながら編むようになりました。最近では耳で聞きながら編み進められるようになったため、毎回動画を止め字幕を読む必要がなくなったため以前より作品の完成も早くなりました。

三つ目は、中国語の小説を読むことです。もともと中国人の友人も小説を読むのが好きなため、よくおすすめの小説を紹介しあっていました。日本にいた際は、日本語翻訳されたものを読んでいたのですが、中国語の言い回しや文法、単語の勉強も兼ね中国語の小説を購入し読み始めました。わからない単語や文法なども多く読むペースは遅いですが、中国語の内容を中国語で理解し読み進めていくことができています。読んだことのある小説でも、イメージが異なる場面などもあり、作品への理解もより深まります。帰国までの間に長編小説にも挑戦することが今の目標です。

自分に合った勉強方法を探すことは難しいですが、これからも工夫して勉強を継続させていきたいです。

学校の開講式の様子です。前期よりもクラス数、生徒数が増えました。またマスクをしていない人の方が多くコロナ渦ではなくなったことをより実感しました。

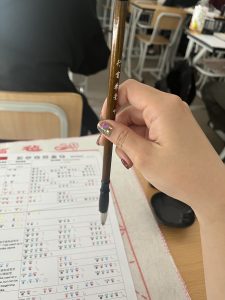

今季から選択授業もあります。書道、切り絵、太極拳などがありました。日本の書道とは、筆の持ち方から違うため、中国の書道もマスターしたいです。

研究生が企画する留学生向けのイベントに参加した時の写真です。踢毽子をしています。リフティングのように羽のついたボール蹴って遊びます。週3~4日はイベントがあるため、興味のある内容には参加するようにしており、他クラスの留学生と交流する機会にもなっています。

大学が企画するイベントにも参加しました。この日は、松江キャンパスへ見学に行くという内容でした。他にも、上海の観光名所を巡るイベントや新しく来た留学生向けに電車に乗って上海を観光するイベントなどもありました。毎月数回開催されています。