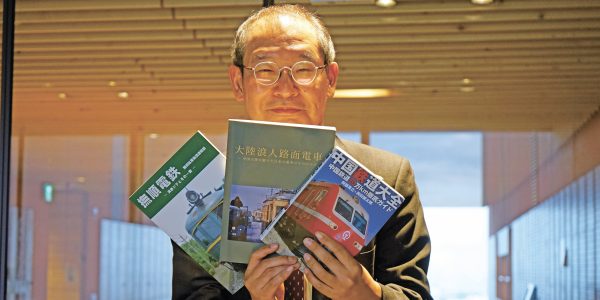

前号で紹介した中国鉄道時刻研究会の10周年記念祝賀パーティーで、岡田健太郎さんの祝電が紹介されると、会場から歓声があがった。岡田さんがまとめた『中国鉄道大全』(共著・阿部真之氏)は、中国鉄道を愛するファンのバイブル的な名著だからだ。岡田さんは、現在、北海道の旭川市役所に勤務する傍ら、旭川日中友好協会の会員としても精力的に活動している。年末に『大陸浪人路面電車』を上梓した岡田さんに、中国への想いをうかがった。

(内海達志)

客家円楼での濃密な体験

岡田さんは埼玉県草加市出身。東武線を走るバラエティに富んだ電車を見て育ち、鉄道に興味を持った。

中国に関しては、歴史や建築が好きで、学生時代から福建省の客家円楼などを巡っていたが、当時はまだ中国鉄道にどっぷりハマったわけではない。

「あくまでも『移動』のための手段でした。もちろん、鉄道が好きなので、楽しい時間ではありましたが、窮屈な硬座(2等車)に丸一日以上も乗り続けたのは大変だった記憶があります。今になってみれば、もっと乗っておけばよかったと思うのですが」

本にまとめる目的で訪れた客家円楼では、各地で人情に触れた。

「承啓楼という有名な円楼では、『このあと隣村の振成楼へ行く』と言うと、『うちが一番なのだから泊っていきなさい』と強く引き留められて…。『取材だから、多くの場所を紹介しなければならないのです』と説明して、どうにか分かってもらえたのですが、結局、振成楼でも同じ体験をしました(笑)」

客家円楼内部

取材は予定通りには進まなかった。こんな具合に引き留められたうえ、行く先々で「昼食を食べていきなさい」と歓待されたからだ。

「人のお宅を拝見するわけですから、必ず一声かけるのですが、そうすると大体、食事がセットになるのです。たくさん回りたい気持ちもありましたが、これはもう好意を無にすることはできませんからね。つい長居をしてしまい、村の中心から出るバスに乗り遅れたときは、バイクタクシーが追いかけてくれ、間に合ったこともありました」

福建省のほか江西省と広東省の情報も盛り込んだガイドブック『客家円楼』(2000年発売)は好評を博し、その後、2008年には「福建土楼」がユネスコ世界遺産に登録された。この若い頃の濃密な体験が、のちに友好協会へ加入した原点になっていると振り返る。

自著を手にする岡田さん

中国熱と鉄道熱が合体

北海道大学卒業後、旅行会社に就職。北京五輪に備えるため、2004年末から約3年半、妻子を伴い北京に駐在した。これまでとは違い、旅行者ではなく生活者となったことで、各地へ出かける余裕ができ、ここで「中国熱」と「鉄道熱」が合体したのだった。

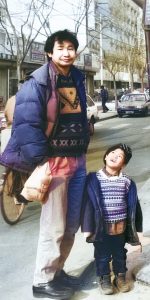

まずは北京市の地下鉄に面白さを感じ、本格的な「乗り鉄」生活がスタートする。父親の影響で、まだ小さかった息子さんも鉄道ファンに。親子で「村」と呼べるほどの広大な車両基地に入り込み、自由気ままに撮影を楽しんだ。当時は外部の人間に対して、非常に大らかな時代だった。

北京時代。息子さんと

奥さんは鉄道ファンではないにもかかわらず、豪快なエピソードを持つ。母と子だけで往復列車を利用し、北京から遥か遠い新疆ウイグル自治区のカシュガルまで行ってきたのだという。

「ウルムチ発の国際列車でカザフスタンのアルマトイを訪れたときも、私は時間がないので帰路は飛行機にしたのですが、妻は列車で北京まで戻ってきました。鉄道が好きなわけはなく、飛行機が嫌いだからです」

中国の激変期に北京駐在

中国では、鉄道ファンが集まるフォーラムを通して、多くの仲間と知り合い、その人脈がのちの本づくりに生かされることとなった。広州で働いていた『中国鉄道大全』の共著者である阿部さんや、中国鉄道時刻表研究会の主宰者である何玏さんもメンバーだった。

「何玏さんは古い話も知っているし、とても落ち着いた雰囲気だったので同世代かなと思っていたら、まだ中学生でびっくりしました。中国鉄道の時刻表は、実は作ってみようと考え、ページをハサミで切ってバラバラにして、それを貼り合わせて…とチャレンジしたものの挫折。あんな大変なことをやり続けているスタッフは凄いと思います」

フォーラムでおすすめされた黒龍江省の鶴崗にあった小さな炭鉱鉄道が、特に印象に残っているという。

「もう日本では接することができない世界ですからね。SLの運転席に乗せてくれたりと、みな親切で、以来、メジャーな路線ではなく地方の炭鉱鉄道に通うきっかけになりました」

岡田さん青春のひとコマ

岡田さんが北京で暮らした時期は、ちょうど五輪を機に中国社会が大きく変革を遂げていた激変期といえる。

「ある日、黄色いベストを着た指導員が現れ、マナーの改善を呼びかけていたのですが、正直、初めはどれだけ効果があるのかと冷ややかに眺めていました。ところが、地下鉄の整列乗車など、たちまち状況が一変して…。中国は、変えようとなったら、一気に変わる国だと思います。

変化といえば、胡同のような古い街並みが次々と消えてしまうなど、良い面と同時に寂しさもあるのですが、変化の前後を目の当たりにできたのは貴重な体験でした」

カラオケ大会で日中交流

岡田さんは、中国の魅力を端的に表現するなら、「多様性」だと言う。鉄道の場合も、SLあり、リニアあり、寝台車も食堂車も当たり前に残っている。

「あらゆるコンテンツが揃っていて、こんなに楽しいのですよ、ということを知ってほしくて『中国鉄道大全』を書いたのです」

その名著は、いまなお多くの鉄道ファンを中国へ向かわせているのだから、本もファンも、どちらの熱量も凄い。

2011年に旭川市へ移住。市職員と協会会員、ふたつの立場で日中友好の架け橋役を担っている。

「来年、やってみたいのは日中カラオケ大会。日本人は中国語の曲、中国人留学生には日本語の曲を歌ってもらえば盛り上がるでしょう。これまで3回、三国志クイズ大会をやっていましたが、そろそろネタ切れなので。

また、コロナ禍が明けて今後は友好都市のハルビン市の訪問団をお迎えする機会が増えると思うのですが、日本人が中国語の曲を披露すれば、きっと喜んでくれ、もっと旭川を好きになってくれるはず。みな1曲くらいは持ち歌があるといいですよね」

旭川市とハルビン市の間で友好都市関係が締結されたのは1995年。厳寒で知られる両市の冬の風物詩となっている氷彫刻大会に相互が参加するなど、草の根の交流が続けられてきた。節目の30周年に当たる今年は、岡田さんのさらなる活躍がみられそうだ。

*旭川日中友好協会 X公式アカウント @rizhongakj