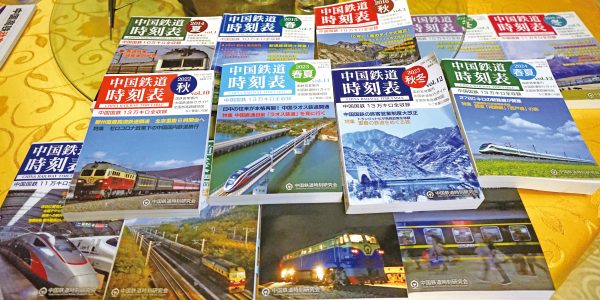

中国の鉄道旅を愛する人たちが、口を揃えて絶賛するのが「中国鉄道時刻表」だ。その比類なき情報量と使い勝手のよさは、「ユーザーに満足してもらえるものを」と情熱を燃やすスタッフの努力の賜物といえるだろう。創刊号と比べ、ぐっと厚みを増した14冊目の最新号「2024秋冬」の発売を前に、発行する中国鉄道時刻研究会は節目の10年目を迎えた。これを記念して11月23日に江東区亀戸の中華料理店で催されたパーティーには、全国から多くの仲間や読者が集まり、「火車」の魅力を語り合った。

(内海達志)

「紙の時刻表」への情熱

「この10年は中国鉄道の発展期。路線は10万㌔から13万㌔に、なかでも高速鉄道は1・6万㌔から4・5万㌔にまで延びました。こうした時期に鉄道輸送の姿を紙の時刻表という形で世に残す機会を得たことは光栄です。中国の鉄道ネットワークは世界最大規模であり、つまり私たちは世界最大規模の時刻表づくりをしているわけで、とても誇りに感じています」

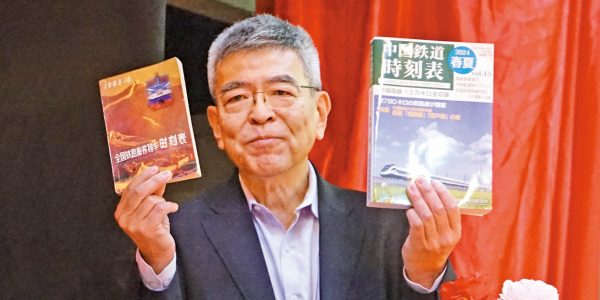

主宰者の何玏さんは冒頭の挨拶でこう語り、熱烈な読者に感謝の意を表した。

主宰者の何玏さん

時刻表のファンは、まさに熱烈という言葉がふさわしい。この日は関西、北海道のほか、なんと中国を飛び越えインドから駆けつけた出席者も。作り手の熱量が、受け手に伝播している印象を受けた。

乾杯の音頭を取ったのは、編集委員を務める大津元さん。時刻表が多くの支持を得た理由として、「多種多様なスキルを持った人が集まったこと」と、「デジタルにはない良さを有する紙の時刻表、それも完璧なものを作りたいというパッションをメンバーが共有していること」を挙げた。自身は「時刻表を作ること」が子どもの頃からの夢だったそうで、「夢が叶っているのだから苦労は感じたことがない」という。

中国語での祝辞に続き、高らかに「干杯」と発声すると、会場は歓声に包まれた。

これが10年間の成果

続いて登壇したのが、中国で鉄道プロジェクトに従事したことがある鉄道技術者の辻村功さん。「10年も続けるのは並大抵ではない。ページをめくると端々に熱意が感じられる」と賛辞を贈った。

この辻村さんが、翌朝の便でインドへ帰るという猛者である。「中国での経験が、インドでの地下鉄コンサルで役に立っています」と話した。

1983年当時の中国の時刻表と比較する辻村功さん

20代のあさがやさんは、ヘビーユーザーの代表としてステージに立ち、「小学生の頃から〝読み鉄〟で、多彩な列車が走っている中国の時刻表に魅了されました。2019年の本は、通学中にいつも読んでいたのでボロボロに(笑)。実際に中国へ行ってからは、現地のファンに、こんな素晴らしい時刻表があるんだよと自慢していました」と並々ならぬ時刻表愛を披歴。好きが高じて、とうとう25年の春節期間中、大連で路面電車の乗車や車庫見学などを盛り込んだツアーを企画した。

彼の行動力は凄い。問い合わせは文末に記したメールアドレスへ。

このあとの祝電紹介では、元日中鉄道友好推進協議会理事・事務局長で、JICAの専門家として中国鉄道部に在籍していた大沼富昭さん、ファンの間で名著と語り継がれる『中国鉄道大全』の著者、岡田健太郎さんからメッセージが届いた。そしてもうひとり。

「10年前、本郷でラーメンを啜っていた同志がいまも鉄道を愛し、時刻表づくりという稀有な活動を続けていることに敬意を表します。この先の10年、活動はどこへ向かうのか、山手ラーメンは存在しているのか、それは誰にもわからない」

こんなユニークな〝エール〟が代読されると、どっと笑いが起こった。山手ラーメンは、何さん、Twinrailさんら、東大本郷キャンパスの学生だった初期メンバーの溜まり場で、店主は彼らの頑張りを温かく見守ってきたのだ。そんな深い関係をメンバー以外もほぼ全員が知っていたので、会場全体がアットホームな雰囲気になった。

中国鉄道職員の制服がお似合いだ

メンバーが秘話を披露

後半はメンバーのクロストークでさらに盛り上がった。会は編集・事務の両部門に分かれており、まずは編集チームの大津さん、吉田伊吹さん、バーターさん、柴田勇吾さんが登場。大津さんは「駅セット」と呼ばれる駅名の並びに関する作業の難しさについて、出席者に配られた小冊子も用いながら説明した。

編集チームのクロストーク。左から司会役の何さん、大津さん、吉田伊吹さん、バーターさん、柴田勇吾さん

時刻表は縦の列(駅名)と横の列(列車番号)の組み合わせによって構成されているが、参考にしたのは日本の時刻表の巻頭に掲載されている特急の特集ページだという。非常に緻密な話で素人の筆者はうまく要約できないのだが、特に縦の列はどこで区切るかの判断が重要で、「1行を笑う者は1行に泣く」という言葉が印象的だった。

広大な中国をAからFでエリア分けしたのは画期的なシステムで「どこに新線を割り振るかの苦労が減りました」と説明。「東大工学部の一室で何さんやTwinrailさんらと一日中、議論を交わしたものです」と、創設期の熱い日々を懐かしんだ。

プログラムを担う吉田さんは「大津さんのセットに従って流し込むだけです」と控えめに話し、路線図を作成するバーターさんは「スペースがないエリアに限って新規開業が多くて……」と苦笑しながら、困難なミッションをこなし続ける〝地図職人〟の矜持ものぞかせた。

柴田さんは表紙を担当。「当初はメンバーが撮影した写真を使っていましたが、コロナ禍で渡航ができなくなり、現地でつながりができたプロの方にも提供してもらいました」と振り返り、「創刊時から基本的な体裁は変えていませんが、文字や文字回りの色で季節感を出すよう考えています」と、細部へのこだわりを教えてくれた。

続いて、事務チームの一色高志さん、芙蓉さん、各務原さん、Takaseさんが登場。トークが軽快な元気キャラの一色さんは、どんどん重量が増していく状況に触れ、「毎回、段ボールに入る冊数が減っていって……。大量の本をコミケに持ち込んだ際は、重みで台車を壊してしまいました。それも2回。人間が乗ったのでは、と疑われました」とのエピソードを披露し、会場を沸かせた。

楽しいトークで会場を盛り上げた一色高志さん

会計担当の芙蓉さんは、同人サークルとしては異例の複式簿記と青色申告、さらにはインボイス対応まで行っていることを明かし、「鉄道オタクだからといって税金を納めないのはよくない」と「正しい納税」をアピールして笑わせた。簿記や納税に関する特別な知識があったわけではなく、見よう見まねで覚えたというから立派だ。

各務原さんは、販売や書店対応が主業務の「営業マン」。毎月、新刊に入れ替わる日本の時刻表とは異なり、「発売後、しばらく経っても数が出るのは珍しいと言われます」とのこと。単なる時刻表ではなく、「書籍」として認知されている証しだろう。神保町と秋葉原にある「書泉グランデ」が「大口中の大口」だそうなので、入手したい方はぜひ。

芙蓉さんのインボイスの話題を受け、「取引先の方に『対応していますか』と聞かれ、『はい』と答えるのが誇らしい気分です」と笑顔をみせた。

ニューフェイスのTakaseさんは「世間の会社なみに組織がしっかりしています」と感想を述べ、最後のスピーチを託された何さんは「みなさんそれぞれ才能を持っていますが、私の持ち味は組織運営。末永く会を回していきたい」と次なる10年に向けて意気込みを示した。

中国鉄道時刻表 2024春夏 vol.13(中国鉄道時刻研究会)

同人誌のような温もりがありながら、権威ある「島秀雄記念優秀著作賞」を受賞するなど、極めて高い専門性も備えている中国鉄道時刻表。10年前、筆者が出合ったときは、「発刊」ではなく「発明」だと衝撃を受けた。仕事を持ちながらの作業は大変に違いないが、「普快」(急行)なみの無理のないペースで構わないので、長く走り続けてほしい。

10周年を祝うかのようなタイミングで、中国への短期滞在ビザ免除が再開された。前回の旅より重くなった時刻表を携え、久しぶりに列車に揺られてみたいと思う。

■大連ツアーの詳細は asagayatanabata ☆ gmail.com(※ ☆ は @ に置き換えて、スペースは詰めて下さい)