移動の自粛を強いられたコロナ禍が終わり、世界の観光市場は活況を呈しているが、日本人の中国旅行は回復傾向がみられない。その背景には、未曽有の物価高と円安に加え、面倒なビザ取得というハードルがあると思われる。だが、「中国のハワイ」と称される海南島だけは、15日以内の滞在に限りビザが免除されているのだ。島内には快適な高速鉄道網が整備されており、手軽に各地を周遊することができる。この夏、本家ハワイよりも格段にリーズナブルな海南島でリゾート気分を満喫してみてはいかがだろうか。

(内海達志)

フェリーで渡る列車

筆者が初めて海南島を訪れたのは、1990年代後半で、当時はなんと三亜―石碌間にSLが牽引するローカル列車が1日1往復だけ走っていた。残念ながら貴重な写真を紛失してしまったのだが、南国のゆるやかな時間に身を任せる汽車旅が実に心地よかったのを覚えている。

石碌は本当に何もない田舎町だった。なぜここが終点なのかというと、1940年に旧日本軍が鉄鉱石を輸送するため鉄道を建設したのである。三亜から北上してきたのではなく、港のある三亜へ南下していった路線なのだ。

その後、鉄路は2007年に石碌から省都・海口まで延伸され、北京・上海・広州の三大都市と三亜を結ぶ直通列車が登場した。列車は雷州半島の先端に位置する海安南駅で鉄道連絡船に積み込まれ、乗客は車両内で過ごしながら(デッキへ出ることはできない)瓊州海峡を渡る。それまで退屈そうにしていた乗客たちも、「過海(海を渡るぞ)」と声を上げるなど、珍しい体験に興味津々の様子であった。

鉄道連絡船に積載される列車。乗客は長い作業を待つほかない

大きなフェリーとはいえ、18両もの長大な編成を1度に収めることはできず、何度か分割するので、作業にはかなり時間を要する。だが、これも旅の醍醐味といえるだろう。目的地へ急ぐ人ならば、飛行機を使うに違いないのだから。

現状、鉄道連絡船で上陸するためにはビザが必要だが、空路では味わえない感動がある。ビザ取得手続きを行う時間の余裕がある人は、ぜひこのルートを選んでほしいと思う。

三亜のビーチ。昔はもっとノンビリとした空気が流れていた

海口駅。檳榔樹が南国ムードを演出する

海口―三亜間のゴールデンルートが開通したのみならず、海南島の鉄道はさらなる進化を遂げた。2015年には、島内をぐるりと一周する高速鉄道ネットワークが完成。高速鉄道の開業を機に、「中国のハワイ」への注目度は一気に高まり、リゾート開発も急速に進んだ。

筆者はコロナ前までに、5回ほど海南島を訪れている。4回目との間隔がかなり空いたせいもあり、かつての静かなビーチを知っている筆者にとっては、あまりの激変ぶりに戸惑うばかりであった。きれいな衣装を着た少数民族の女の子が、遠慮がちに土産物を売り歩いていたのが懐かしい。

だが、嬉しいことに海の青さとシーフードの美味さは変わっていなかった。もちろん、値段はだいぶ高くなっていたのだが。

三亜で食べたウニとアサリ。冷たいビールによく合う

三亜では、2020年10月に路面電車も運行を開始した。現在は三亜駅―解放路の6駅のみだが、将来的には市内の広範囲をカバーする計画という。

昔はなかった高層ビル群が三亜のめざましい発展を物語る

「三亜発三亜行き」

最後の訪問時には、開業まもない高速鉄道に乗車した。「三亜発三亜行き」という循環列車である。

市内の旅行代理店でチケットを入手したのだが、スタッフの女性は「三亜までですね」と何度も念を押した。「乗り鉄」が存在する日本とは違い、途中下車しない酔狂な乗客は皆無だからだ。

三亜駅。現在は駅前に路面電車が乗り入れている

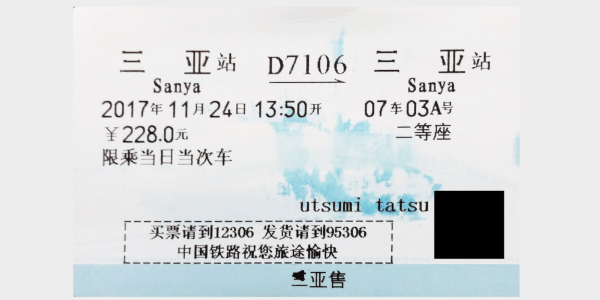

三亜から三亜へのチケット(一部加工)

ちなみに、筆者の前にいた若いカップルも「三亜から長春」という、これまたレアなチケットを購入していた。53時間13分も乗り続ける超長距離列車である。「なぜ飛行機にしないの」と彼女に質問すると、「彼が飛行機は苦手なので」と苦笑していた。

季節は11月下旬。常夏の海南島から厳寒の吉林省へ――。こんな中国ならではのスケールを体感できる列車も楽しそうだ。

13時50分発の三亜行きは8割以上の乗車率で、地元客の姿が目立っていた。ホームの電光掲示板には行先が「海口東」と表示されている。これは混乱を避けるためだろう。

東回りルートの列車は、ボアオ・アジア・フォーラムの舞台となった博鰲、「騎楼」と呼ばれる伝統建築が残る文昌などに停まり、約1時間半で海口東に着いた。鉄道がなかった時代は、6時間以上かけてバス移動していたので、隔世の感を禁じ得ない。

ここで乗客の大半が入れ替わり、東西連絡線を経由して西回りルートに合流する。海口東駅前が海口市の中心地であり、18㌔離れた郊外の不便な場所にある海口駅まで行く列車は少ない。

高速鉄道の利用者は多い。すっかり住民の足として定着しているようだ

海南島というと、ビーチリゾートのイメージばかりが知られているが、密林に覆われた内陸部は緑が濃く、集落もまばらで、秘境ムードすら漂っている。高速鉄道の旅は、観光客が目にしない海南島の違った一面もみせてくれる。

約4時間半で島の外周を巡り、18時28分、三亜に戻ってきた。高速鉄道のスピードで距離感がおかしくなっているが、九州にほぼ匹敵する海南島は決して小さな島ではない。バスを乗り継ぎ、同じコースを辿れば、その広さを実感できるはずだ。

島を一周し、三亜駅へ戻った列車

海南島行きのフライトに香港でトランジットすれば、香港・マカオもノービザが適用されているので、より充実した旅となるだろう。