これまで中国各地を訪れるなかで、さまざまな料理を味わってきた。広大な中国は、食文化も多彩で、特に食材の豊富さは日本とは比較にならない。こうした食材のなかには、日本人の感覚でいえば「ゲテモノ」というものも少なからずある。なかなか勇気をもって注文できない人が多いと思うが、筆者の経験では、「食べてよかった!」と感じたことのほうが断然多い。その見た目以上に「好吃(おいしい)」品々を紹介したい。

(内海達志)

アヒルは血も食材に

中国の中級以上とされるレストランは、基本的に複数人を想定しており、料理はみな大皿で運ばれてくる。そのため、筆者のような一人旅派は、なかなか気軽には利用できない。必然的に、庶民的な店で麺や餃子ということになるのだが、長旅では飽きてしまうことも事実だ。

そこで単調な食生活に刺激を与えてくれるのが「珍食」である。ある程度の店でなければ食べられないものもあるが、大半はそれほど高級な食材ではなく、地元の人にも愛されている。

まずは「珍食」のなかでも実食のハードルが低い、「鳥部門」から紹介していこう。

日本で「鳥肉」といえば、ニワトリとカモ以外にあまり想像できないだろう。一方、中国では、北京ダックでおなじみのアヒル、ガチョウ、ハト、スズメ、ウズラなど選択肢が多く、しかも頭から水かきまで、あらゆる部位が食材になる。

武漢市(湖北省)で食べたガチョウのスライス(写真①)は、北京ダックに劣らぬ深い味わいがあった。アヒルと似たような鳥だから当たり前かもしれないが、値段は雲泥の差である。

①

銀川市(寧夏回族自治区)で見つけたのが、ハト料理専門店(写真②③)だ。店舗の看板の「鴿肉」の文字は、ハト肉という意味である。

小さく切った平べったい麵の上に、ハト肉のミンチをのせたメニューを食べてみた。濃い味付けのミンチだったので、正直、何の肉でも同じような気がした。

ハト肉は、香港ではポピュラーな食材で、以前、ローストピジョン(?)を食べたことがある。残念ながら写真はないのだが、チキンより小骨が多く肉の部分が少ないものの、独特の食感と風味があった。

② |

③ |

日本では血を飲食する習慣はない(せいぜいスッポンの生き血くらいか)。しかし、中国人は血に加塩して固めた料理を好む。ブタの血を使ったスープが一般的だが、武漢市では「鴨血湯」(写真④⑤)を味わってみた。鴨はアヒル、湯はスープを意味する。

サイズはブタの血よりも一回り小さく、トウガラシが効いた辛めのスープと香菜との相性が抜群だ。血の生臭さはまったくない。つるつるとした食感は寒天に似ている。

滋養強壮に効果があるそうなので、長旅の疲れを癒すのにもってこいの一品といえるだろう。とはいえ、見た目は血の色なので、日本人は苦手な人が多いかもしれない。

④ |

⑤ |

日本では卵以外は食さないウズラを、中国では身も卵も両方いただく。佳木斯市(黒竜江省)で見つけた串焼き(写真⑥)は、「両方を同時」に、という珍品だった。

屈折した身の下にみえる黄色いものは卵である。つまり、完全に孵化する直前の状態というわけだ。

頭も骨もバリバリと噛みくだく。これは肉の部分が少ない塩味の焼き鳥である。卵は鶏のキンカンといった感じで、いいアクセントになっている。ビールがあればなお可だが、量が少ないので、何本でもいけてしまう。

アジアでは孵化直前のアヒルの卵が名物だ。ベトナムではホビロン、フィリピンではバロットと呼ばれている。この写真の状態よりも、だいぶ早い段階で売られているので、殻を割ったときのインパクトはかなり大きい。

⑥

昆虫食は当たり前

最近、コオロギ食の是非が話題となっているが、中国の人からすれば、なぜ議論になるか理解できないのではなかろうか。なぜなら、中国では昆虫食が当たり前だからだ。もちろん、パウダーなど面倒なことはせず、そのままの形状で、揚げたり炒めたりして売っている。

カップに入った昆虫の盛り合わせ(写真⑦)は、ハルピン市(黒竜江省)の賑やかなショッピングストリートで購入したものだ。老若男女が、スナック感覚でつまむものなのである。

中身は、バッタとイモムシとセミのような(どれも正式な名前は確認していない)虫が入っていたと思う。このうち、イモムシだけはやや抵抗があったが、まだ揚げてあったので大丈夫だった。

このほか、別の街ではサソリやカイコも食べたが、虫に関しては、全般的においしいものではなかった。こうした昆虫をあちこちで見かけるのは、栄養価が高いからだろうか。

⑦

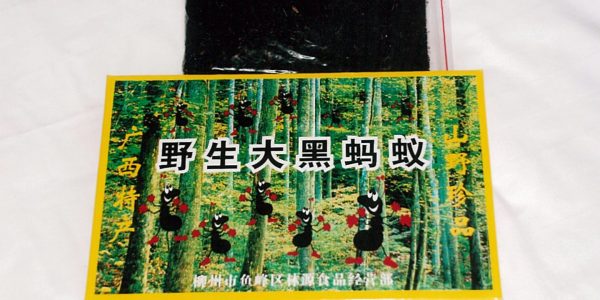

安陽市(貴州省)では、箱入りのクロアリ(写真⑧)を買ってみた。産地は広西チワン族自治区の柳州市。アリには数え切れないほどの効用があり、漢の時代から妙薬として珍重されてきたという。黒くて大きなアリがよいとされる。この商品名は「野生黒大螞蟻」と謳っていた。

ただ、基本的に薬用だから、味を期待するものではない。袋にぎっしりと詰まっており、あまりに量が多すぎて、ひとつまみしただけで飽きてしまった。

⑧

今年の干支のかわいいウサギも、中国ではそれほど珍しくない食材だ。移動中のオヤツにと錦州市(遼寧省)で求めたのが、ウサギのレバー(写真⑨)。日本でこんなパッケージの商品があったら、まずウサギのエサだと思うだろう。

砂肝のような食感で、かなり歯応えがあった。ウサギ肉は地元の特産のようだ。後日、ウサギ肉の炒め物も食べてみたが、筋肉質の動物らしく、肉質には弾力があった。

となりのパッケージは、圧縮されているので分かりにくいが、ブタの顔である。ただ、これはホテルに置き忘れ、残念ながら食べていない。

⑨

中国は、ドリンクも不思議なものが色々とあって、当たりもあれば外れもある。大連市(遼寧省)の海鮮レストランで、ごくふつうの料理を堪能した際、目に留まって飲んでみたのがナマコドリンク(写真⑩)だ。ナマコは中国でも高級食材で「海参」と書く。

味は微妙としか言いようがない。ナマコの風味が強いわけではなく、ぼんやりした感じなのだ。おそらく、うまさを求める清涼飲料ではなく、高麗人参やスッポンのドリンクのような健康飲料の位置付けなのだろう。ちなみに、本物のナマコ料理は高くて手が出なかった。

⑩

とにかく珍しいものが大好きな筆者にとって、中国の食文化は羨ましい限りである。今回、すべてを紹介しきれなかったので、また改めてもっとビジュアル的に衝撃度が強いものをピックアップしてみたい。